引子:隧道里的那几秒钟

你一定经历过这样的瞬间:

开车进入隧道,导航信号瞬间中断,地图上的蓝点失踪。

几秒之后,它又突然出现,仿佛什么都没发生。

这短短的“消失”,背后其实是一个复杂的技术接力过程。

当卫星信号无法抵达地面时,系统必须用其他手段“接着算”,

否则,机器就会像被蒙上眼的人一样,在黑暗中失去方向感。

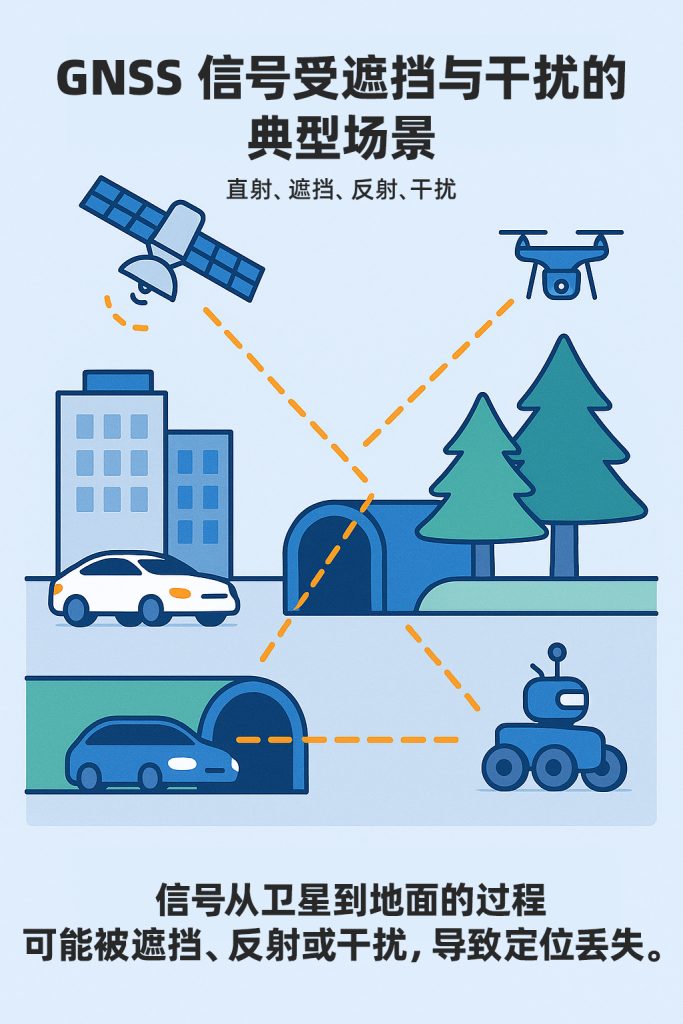

一、信号为什么会消失?

GNSS 信号并不像我们想象的那样强大。 它从 2 万公里外的卫星发出,到达地面的功率仅约 –130 dBm, 比地球背景噪声还弱。

因此,它极容易被各种因素干扰:

- 遮挡:高楼、隧道、树木甚至人的身体;

- 反射:玻璃幕墙、钢结构导致多路径误差;

- 干扰:通信设备、雷达、Wi-Fi 的电磁噪声;

- 电离层扰动:信号在传播中被延迟或弯曲。

GNSS 的脆弱性,决定了它无法独立支撑“连续可靠”的导航。

而可靠定位的核心,就是在信号消失时仍能维持空间认知。

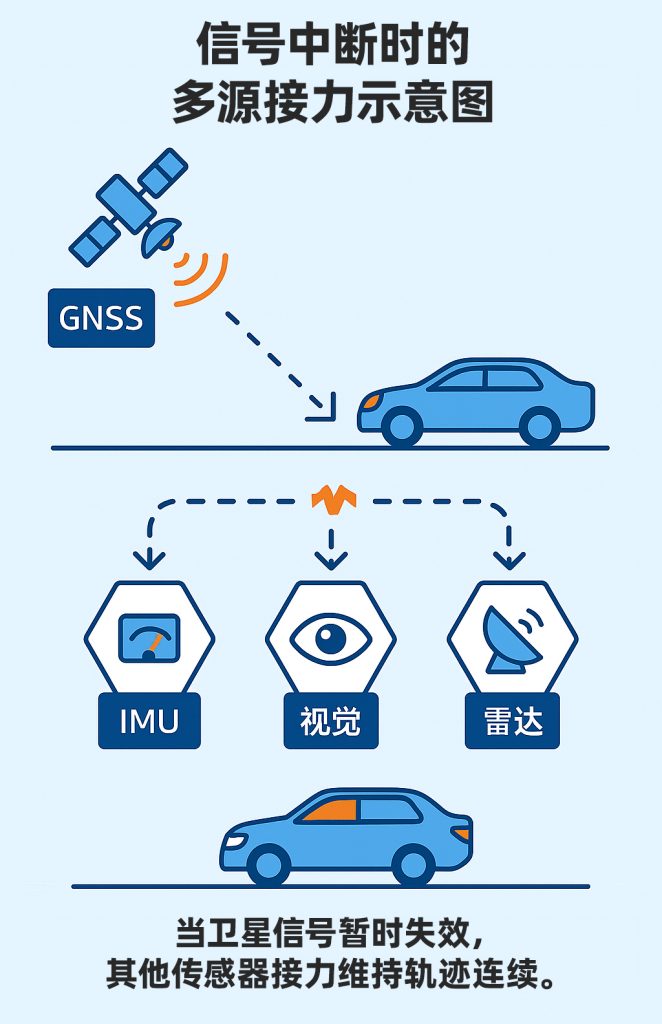

二、从“信号丢失”到“数据接力”

当卫星信号中断时,系统并不会立刻“失明”。

这时,IMU(惯性测量单元)和其他传感器开始接管:

IMU 利用加速度与角速度推算位移;

里程计记录车轮转速与方向变化;

视觉或雷达提供环境特征匹配。

这些信息被算法融合成一个连续的轨迹预测,

等到信号恢复时,再通过 GNSS 修正累积误差。

在 MCT 的架构中,这种接力过程由 REVENTADOR 融合算法平台 主导, 它以 MOJANDA 和 SUMACO 的数据为输入, 通过实时滤波与完好性检测(Integrity Check) 确保整个系统的轨迹平滑、连续。

当卫星失声,算法开始说话。

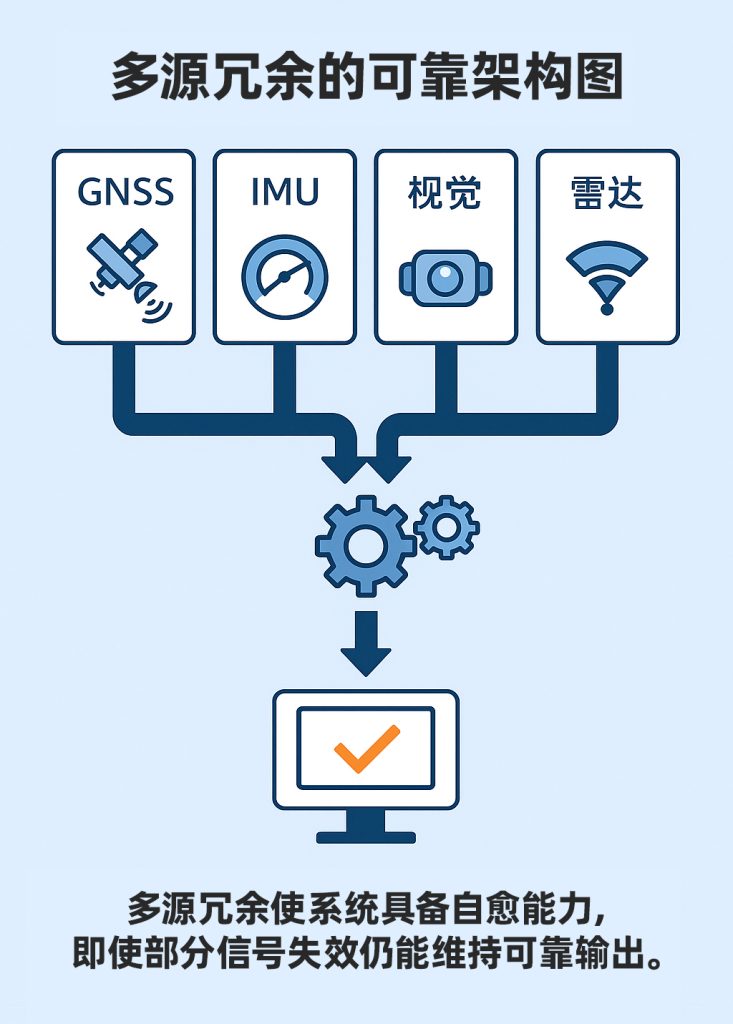

三、冗余:可靠系统的第二层防线

可靠性并不意味着永不出错,而意味着有备无患。 在定位系统中,冗余是可靠的根基。

MCT 的软硬一体架构中,每个关键环节都存在冗余设计:

- 多频冗余:L1/L2/L5 或 B1/B2a/B3 多频并行, 即使一个频段被干扰,其他频段仍可解算;

- 多系统冗余:GPS、北斗、Galileo、GLONASS 并行;

- 多传感冗余:GNSS、IMU、视觉、雷达相互补偿;

- 数据冗余:历史数据缓存与动态滤波更新。

这些机制确保在单一源失效时,系统不会“掉线”,

而是自动切换到可信的次级解算路径。

这种“自愈式设计”,是车规级定位系统区别于民用导航的本质。

四、融合:让误差不再“积累”

单个传感器的数据,都会带有噪声与漂移。

而融合算法的目标,就是在不同传感器之间找到平衡点。

REVENTADOR 使用“紧耦合”与“深耦合”策略,

在滤波层实现实时误差约束。

GNSS 提供绝对位置信息;

IMU 提供高速动态响应;

视觉与雷达提供相对空间约束。

当某个传感器数据异常时,系统会自动降低它的权重,

让整体解算保持稳定。

这不是“叠加信息”,而是“理解信息”。

数据之间互相制约、互相修正,

形成一个具备自我判断能力的时空系统。

稳定,不是数据更多,而是理解更深。

五、可靠性的极限:从“定位”到“自愈”

在未来的自动驾驶和具身智能系统中,

可靠性将不再只是技术指标,

而是一种生态属性。

MOJANDA、SUMACO 与 REVENTADOR 的协同,

代表了一种新的系统范式:

- 芯片层具备冗余与抗干扰;

- 惯导层具备连续与补偿;

- 算法层具备判断与修正。

这种层层递进的设计,使得系统在最复杂的环境下依然能“自己恢复”。

就像人类在黑暗中摸索前进时,

会本能地记住方向与步伐——

即使暂时看不见,依然不会迷失。

六、思考与展望

卫星信号并不会永远稳定。

城市越密集、空域越复杂,

遮挡与干扰就越常见。

未来的空间智能系统,必须学会在“信号失明”的世界中保持清醒。

那意味着算法要理解不确定性,硬件要容忍复杂性,

系统要能在故障中恢复,在数据中重生。

真正的可靠性,不是永不坠落, 而是能在坠落后再次起飞。

延伸阅读

- Paul D. Groves:《Navigation Principles and Sensor Fusion》

- Kaplan & Hegarty:《Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications》

- Dana Mackenzie:《The Math of Uncertainty: Navigating the Unknown》

关于MCT毫厘智能

MCT毫厘智能是一家专注于Physical AI时代的姿态感知与绝对定位创新公司。我们以人工智能为核心技术,采用“数据驱动、软硬结合”的策略,开发并提供全面的姿态感知与绝对定位软硬件解决方案,服务于具身智能、城区辅助驾驶、低空经济、机器人、智能设备等领域。公司基于自研的车规级北斗高精度芯片和模组,融合高精度IMU、视觉及雷达等传感器技术,结合海量数据,为自主规划和自动控制提供更可靠、更安全、更精准的技术支撑,持续提升载体的空间感知能力。

想了解更多关于 MCT 毫厘智能的最新动态?欢迎访问 www.mctech.ai / www.mctai.cn,或关注微信公众号「毫厘智能 MCT」。